“结庐在人境,而无车马喧……采菊东篱下,悠然见南山。”—— 陶渊明

古代人称呼自己的家为寒舍、草舍、舍下、敝庐……林间河畔结庐而居,是古代名士最理想的居住方式。

《长物志》的作者、明末画家文震亨是园林艺术践行者。他认为居所应是“令居之者忘老,寓之者忘归,游之者忘倦”之地。

现今的人们理想中的家是什么样的?他们家的现状又是怎样的?跟摄影师 Bug 和他的 shutter 一起走进“别人的家”。

| 拍摄时间 | 2015年07月26日15h49 |

| 拍摄地点 | 珠海东岸村 |

| 快门 | 1/400 秒 f/3.5 5.4 毫米 |

| ISO | 80 |

| 设备 | DMC-LX3 |

对村里的孩子来讲,整个村都是家。古墙下、青石板小道间、和小伙伴聚会的祠堂门槛上……

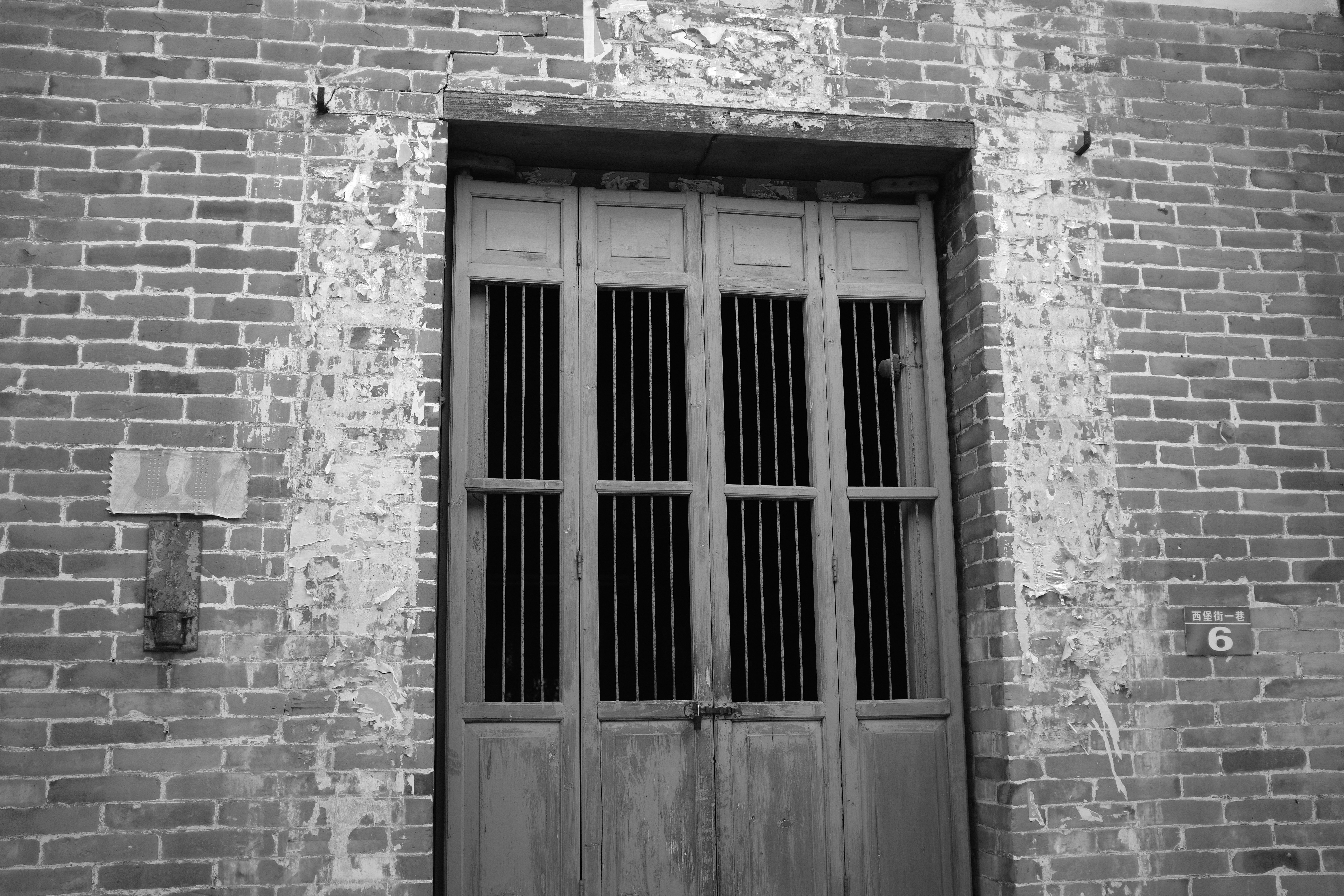

| 拍摄时间 | 2016年03月01日11h37 |

| 拍摄地点 | 珠海唐家古镇 |

| 快门 | 1/800 秒 f/4 5.1 毫米 |

| ISO | 80 |

| 设备 | DMC-LX3 |

唐家古镇还可以见到挺多这样的房子,好像原来的设计本是一间平房,后来像做三明治一样又加了一层,门口再镶一道供一人行走的楼梯。

| 拍摄时间 | 2013年04月24日22h20 |

| 拍摄地点 | 珠海北山古镇 |

| 快门 | 1/40 秒 f/1.8 50 毫米 |

| ISO | 400 |

| 设备 | NIKON D90 |

清朝很注重花翎。花翎清代官员的冠饰,是用孔雀的翎毛饰于冠帽后,其中以翎眼多者为贵,分一眼,二眼,三眼,三眼最尊贵,所谓“眼”指的是孔雀翎上的眼状的圆,一个圆圈就算做一眼。主要是用来对应官员职位高低的一种穿戴饰品。清代勋臣中功勋卓著或恩宠有加者才能得到皇上赏赐的双眼花翎。图片中的杨氏一家将这份荣耀挂在祠堂里。

尧舜时期的太阳和天空,比喻天下为公的时代。

| 拍摄时间 | 2015年05月11日17h41 |

| 拍摄地点 | 珠海东岸村 |

| 快门 | 1/4 秒 f/4 10 毫米 |

| ISO | 400 |

| 设备 | NIKON D90 |

古宅二楼的阁楼空间,采光达不到现在人生活的需求,增加了现代照明灯饰。古人在修建屋顶的时候一般会留明瓦,“明瓦”叫瓦却不是瓦。

“磨成半透明的薄片,嵌于窗间或顶篷上以取光,称为明瓦。我国未有玻璃以前多用之。”。——《汉语大词典》“明瓦”词条解释

明瓦的材料,可能有三:

- 贝壳,如蚌壳、蛎壳、扇贝壳、海月等。精心磨制,光滑平整,牢度不错,每片切割成大小划一的方形。贝壳磨薄后成半透明片,可采光,且原有贝壳纹理依然清晰,散发特有光彩

- 明胶,动物皮、骨、肌膜等结缔组织中的胶原部分,降解而成为白色或淡黄色、半透明的胶液或粉粒。无色无味、无挥发性、透明坚硬的非晶体物质,可溶于热水,不溶于冷水,但可以缓慢吸水膨胀软化。在明代,南京是明瓦的制造中心,现在仍保留“明瓦廊”这一地名。据载,南京明瓦廊制作明瓦所用的明胶大多由羊角熬成,故称“羊角明胶”,由羊角明胶压成的明瓦俗称“明角”。明清两代,南京大小街巷中普遍使用的就是这种明瓦。明清时,苏州人烟稠密,房屋连片,明瓦的需求量很大。据说最多时,苏州曾有40多家店铺经营明瓦,道光年间还在阊门外成立了明瓦公所。

- 天然云母,呈六方形片状晶体矿物质,性柔易分割且无污染,绝缘、阻热。云母切割成薄片,又轻又薄,透光性强。

| 拍摄时间 | 2014年06月08日16h43 |

| 拍摄地点 | 珠海唐家古镇山房路 |

| 快门 | 1/200 秒 f/7.1 35 毫米 |

| ISO | 200 |

| 设备 | NIKON D90 |

《晾衣服》 by 青岛王咏

晾衣架上,厚重的粗布工装

在秋风里荡来荡去

像他最后一次走出她视线的背影

她就那么呆呆地看

三年了,每到这个日子,她都把

心事和这件工装一起

摊在深秋里

晾一晾,再收起来,迎接冬天

| 拍摄时间 | 2015年10月30日17h48 |

| 拍摄地点 | 珠海斗门 |

| 快门 | 1/125 秒 f/5.6 35 毫米 |

| ISO | 400 |

| 设备 | NIKON D90 |

| 拍摄时间 | 2015年05月30日11h07 |

| 拍摄地点 | 珠海唐家古镇山房路 |

| 快门 | 1/400 秒 f/10 35 毫米 |

| ISO | 200 |

| 设备 | NIKON D90 |

| 拍摄时间 | 2016年12月02日16h15 |

| 拍摄地点 | 中山三乡镇 |

| 快门 | 1/50 秒 f/3.5 18 毫米 |

| ISO | 400 |

| 设备 | NIKON D90 |

这个建筑的结构,看似一工厂,随着产业变化和时代变迁,工厂已经成为无人问津的无主之地。摄影师在拍摄这张图的时候,想到了类似春运的人口迁移(Diaspora),以及人是否有改变自己命运能力?

| 拍摄时间 | 2012年02月18日17h24 |

| 拍摄地点 | 珠海东岸村 |

| ISO | 200 |

| 设备 | NIKON D90 |

东岸村里一位来自德国的戏剧摄影工作者的家,现在这栋房子已成为东岸村中的一片平地。

| 拍摄时间 | 2011年02月02日18h09 |

| 拍摄地点 | 珠海东岸村 |

| 快门 | 1/60 秒 f/5 10 毫米 |

| ISO | 400 |

| 设备 | NIKON D90 |

| 拍摄时间 | 2015年02月16日00h04 |

| 拍摄地点 | 珠海东岸村 |

| 快门 | 1/5 秒 f/4 10 毫米 |

| ISO | 1600 |

| 设备 | NIKON D90 |

音乐工作者的家族祖屋

| 拍摄时间 | 2002年 |

| 拍摄地点 | 珠海东岸村 |

| 设备 | 胶卷机 |

音乐工作者的小动物们。这只叫旺旺的狗,从来不给主人添麻烦,它应该是有思想的。下午旺旺和它的小伙伴猫妈妈和猫儿子在祖屋里度过相互陪伴的时光。

| 拍摄时间 | 2015年01月29日18h09和23日01h35 |

|---|---|

| 拍摄地点 | 珠海东岸村 |

| 快门 | 1/40 秒 f/4 10 毫米和1/15 秒 f/2 5.1 毫米 |

| ISO | 400 |

| 设备 | NIKON D90 和 DMC-LX3 |

音乐工作者的工作室

| 拍摄时间 | 2014年05月27日18h32 |

| 拍摄地点 | 珠海东岸村 |

| 快门 | 1/160 秒 f/5.4 17.9 毫米 |

| ISO | 100 |

| 设备 | SM-C101 |

夕阳下的“金砖”

| 拍摄时间 | 2015年11月04日15h10 |

| 拍摄地点 | 珠海东岸村绵始大楼 |

| 快门 | 1/60 秒 f/2.8 35 毫米 |

| ISO | 400 |

| 设备 | NIKON D600 |

东岸绵始大楼由著名侨商黄绵始建于民国二十二年(1933年),大厅有胡汉民为屋主所题“绵始寄庐”四字,面积约440平方米,主体建筑楼高四层,建筑形式中西合璧。唐宋期间,该村地处金星水道岸边、南山脚下的东北面,故称“东岸”。唐代,村始祖黄姓人氏原在南山脚下居住,到宋朝年间才陆续迁至东岸。东岸村人历来勤奋好学、急公好义,以容闳盛赞“好望角以东,其医术无出其右”的晚清著名西医黄宽及绵始大楼主人、澳洲侨领黄绵始等为代表的先贤们,为推动国家和社会各项事业的发展做出了贡献。

| 拍摄时间 | 2017年11月 |

| 拍摄地点 | 珠海东岸村绵始大楼楼顶露台 |

| 设备 | X100F |

| 拍摄时间 | 2015年08月13日07h06 |

| 拍摄地点 | 古镇一隅 |

| 快门 | 1/60 秒 f/3.5 24 毫米 |

| ISO | 320 |

| 设备 | NIKON D600 |

| 拍摄时间 | 2017年11月11日01h09 |

| 拍摄地点 | 珠海一城市民居的厨房 |

| 快门 | 1/100 秒 f/5.6 23 毫米 |

| ISO | 200 |

| 设备 | X100F |

| 拍摄时间 | 2013年11月07日11h57 |

| 拍摄地点 | 珠海中山 |

| 快门 | 1/20 秒 f/3.5 24 毫米 |

| ISO | 1000 |

| 设备 | NIKON D600 |

步行街里商住两用的老屋。

| 拍摄时间 | 2017年12月13日17h41 |

| 拍摄地点 | 珠海东岸村 |

| ISO | 800,500,200 |

| 设备 | X100F |

村民带 Bug 来到家族的祖屋,屋里挂着祖先们照片,但是屋子已经没有后代居住了。

十人谈

采访身边10个有趣的人,他们对家或理想中的家之看法。

- 家就是自己生活和活动的地方,没有压力、方便自己的一处居所。它是我们最能够放飞自我,不需要顾及别人感受的地方。

- 吾心安所。并不是物理上的家,有可能只是云端一组漫画组织的心灵世界。这样, 才能没有牵挂的任何时候都可以去任何地方开始干活儿;作为数字游民, 这得是基本素质了吧…

- 近年流行说猫是液体的。家也差不多:以为固定不变的摆放,再来一个朋友留宿,订一个太大的冰箱,添一口人丁,吵一番架后都会像巴巴爸爸的身体不断变化。房间越多,越流体:单人冥想和多人互放小宇宙可以透过门的分割实现。现实的家感触最奇幻的就是这些门。理想的家,大白话,就是要房间多,多到迷路。

- 家是一种诗意的栖居。类似中国古典园林,一方面注重人主观感受,精神世界体验(如古典诗画一样,陶冶性情),另一方面满足生活的需求。

- 理想的家:有阳光,有画室,有爱人

- 我成都的小窝很小,面积不大只有55平米,但是麻雀虽小肝胆俱全,我比较喜欢日式的家具,整整洁洁,但是里面有很多东西。就像叮当猫掏一淘口袋就出来欢喜的东西。

- 我觉得家应该是一个既“好看”又“好用”的地方。在中国传统观念里面,“实用性”总是排在第一位,却忽视了美感。在我看来,“中看”比“中用”更加重要,因为一个家的布置是最能提现自我审美和自我认同的地方,而习惯往往是可以培养的,我可以为了“好看”而去改变我的生活习惯。比如我家里有很多白色大片的马赛克、很多白白的墙面、各种美好的小物,经常会有朋友问“会不会不好打理呀”“怎么做卫生呀”,其实我自己也是一个不太爱做家务的人,但是自从家变得“好看”以后,自己也突然变得更勤快,做完饭擦灶具、看到乱乱的地方想要立刻去收拾,可以说环境对人的影响是巨大。所以一切以“美”为目标,自己也会变得更好。

- 家就是每天要出发的地方和回去的地方,可以按心意打扮的地方,可以怎么舒服怎么来的地方,可以招待客人的地方。

- “你有没有想要和他结婚的人?”这个过程 是对家做好的诠释。

- 安身,舔犊,养伤,回忆,展望

- 家就是我们的窝。是我们躲风躲雨,与纷繁“世界”保持暂时区隔的最后道屏障。我们躲在里头细声喃喃自语,或长久地沉默;在暗夜中静静地聆听,在长长的白昼凝神四处张望;风吹过时也许可以低唱,雨落时有人也许听到隐隐的哭泣。世间有各种各样被人们寄居的地方,也许是一间陋室简棚,或是一幢庄园华府,但称得上家的地方一定是有爱的所在。不在乎空间有多大,无所谓近山林远市肆,非必需琉璃瓦金玉台,明窗净几,温暖朴素足矣。少不了的是:家园一定处处呈现对世间的爱,每个角落洒满我们爱的印迹。

编者后记

我问 Bug,这些照片都用不同设备拍摄的,在选择上除了技术迭代的原因,还有其他的考虑吗?他说:“ 不同的摄像机有不同的风格效果,事后来看这都不重要,重要的是拍摄的内容是什么。摄像机的质量出来的区别不是那么地明显。”

在编辑这篇文章时,我反复看这些图片,前前后后翻来覆去看个中的联系,背景的细节,挖掘值得去讲述的点。编辑照片的拍摄时间、光感度、用的设备等是一种比较机械地细碎重复的操作,但是这种“信息搬运”的状态好比是徒步,在一系列重复中,人从外部被引到了内部,问自己从这些数据中看到了什么?仿佛和摄影师一起凌晨一两点起来,走到图片中的地方,透过他的眼睛看到了这个景象。这是一种特殊的陪伴,不在同一个时空,也不在同一地域,通过他留下的数据和视觉资料,被他安排了这样一场视觉的旅行。

我不能知道,我看到的是否是他当时所看到的,他当时所看到的是否是他现在重看能看到的;他按下快门的那刻是不经意的,还是激动的,冲动的?这些或许都不重要了。当这些照片以这样的形式被展示出来时,意味着一场摄影师、编者、读者、古人、建筑师、图中主人翁间的聚会就这样开始了。我们可能未曾相见,互不相识,但是这引导我们去思考,家的模样,古人的对家的构思,建筑的意义,人类生活的复杂多样性……

我认为建筑的原点正是住宅。住宅起源于人类最根本的欲望,忠实地呈现出长久居住在当地的人们的生活与气候风土。—— 安藤忠雄

参考资料

- 《长物志》 by 文震亨

- 《在建筑中发现梦想》 by 安藤忠雄

- 《晾衣服》 from 中国诗歌网

- 《明明不是瓦,为何称“明瓦”》 by 桑金伟

- 《清朝“顶戴花翎”里有秘密》 by 满族文化网

- 《The Future of Architecture in 100 Buildings》 by Marc Kushner